律师说法

Lawyer Said

我国《著作权法》规定,作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。而其中的音乐作品是指歌曲、交响乐等能够演唱或者演奏的带词或者不带词的作品。音乐在所有的艺术门类中素有艺术皇冠之称。音乐美的魅力被视为“天籁之音”。古人认为音乐美具有感化人心,移风易俗的作用。

习近平总书记在2014年10月15日的文艺工作座谈会上就指出“实现中华民族伟大复兴,必须高度重视和充分发挥文艺和文艺工作者的重要作用。创新是文艺的生命。”音乐作品是作者的辛勤的智力劳动成果,是与人民群众的生活息息相关,优秀的音乐作品往往反映了音乐创作人所处的时代情况和人民群众的生活面貌。“音乐创作作品是音乐作品著作权人智力成果的体现,应当受到全社会的普遍尊重,更应当从法律层面予以保护。从法律制度保护层面给予音乐作品著作权人利益驱动,在客观上起到激励创新的价值目标和价值。”只有强化法律的相应保护机制,才能形成正向的推力,进一步促进音乐作品的作者创作出更多经典、优秀的音乐作品。

随着时代和信息技术的高速发展,我们已经全面进入了5G的全面数字化的时代。音乐产业的发展也从传统的唱片时代跨入了数字化、网络化的潮流之中。目前中国国内的音乐产业发展及收入已经高度依赖了互联网行业。根据2021年的统计数据,2019年-2021年,中国地区的音乐产业规模的增长率接近10%。2021年中国音乐产业的规模已经从2019年的660亿人民币发展达到790亿人民币。

虽然我国最近几年的音乐产业发展迅猛,但是与音乐版权相关的司法维权却处于相对滞后的困境。特别是2020年初突如其来的新冠疫情,对我们市场经济冲击巨大,因此本文将结合新冠疫情前后五年(2018年—2022年)中国司法判决文书的相关统计数据来剖析音乐版权维权困境形成的原因。

一、我国音乐版权的司法维权现状

我国《著作权法》规定,著作权的财产权利包括了:复制权、发行权、广播权、信息网络传播权等12项财产权利。而信息网络传播权是著作权财产权利中与数字化发展最为密切的一项。信息网络传播权的诉讼案件判决情况,能较大程度反映音乐版权的司法保护现状。本文尝试以信息网络传播权(下简称“信网权”)相关司法判决作为基础,展开统计分析。

2022年发表的《2021中国音乐人报告》就一针见血地指出:当侵权行为发生时,更多的音乐人选择了放弃维权。“不知道该如何维权”“维权成本高”“没有能力完成维权”是阻碍音乐人维权的重要原因,这也是我国目前音乐版权的维权的一个缩影。

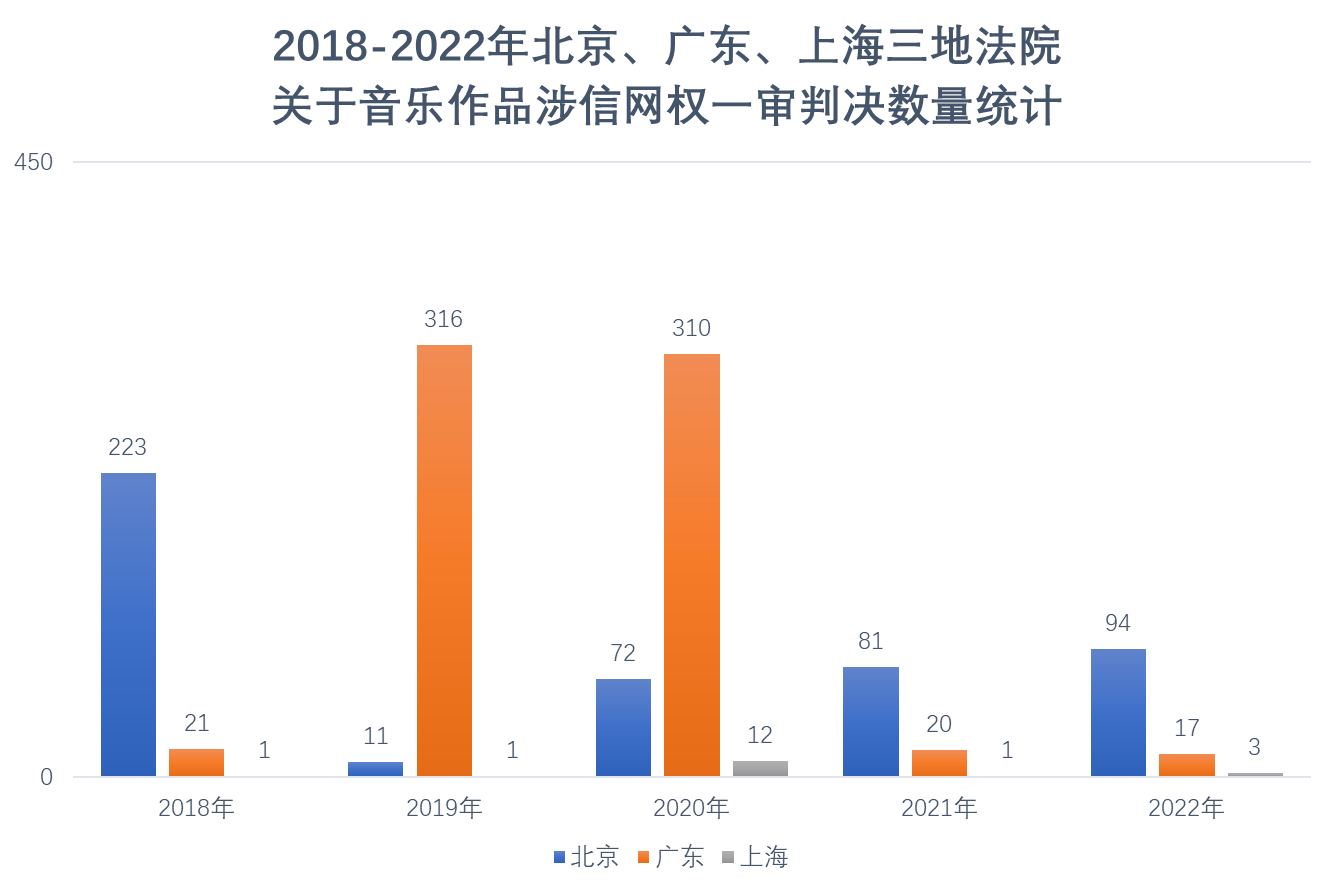

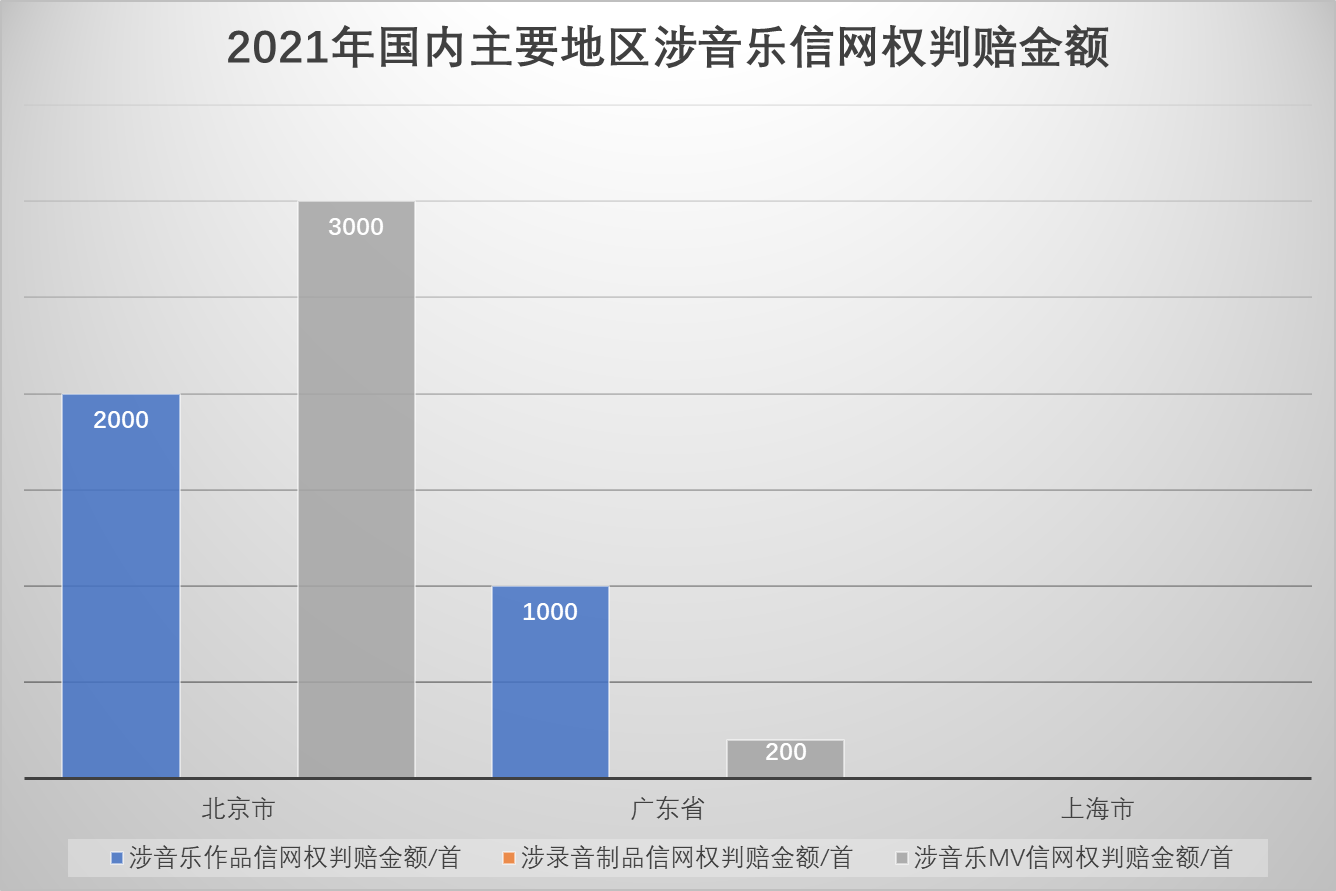

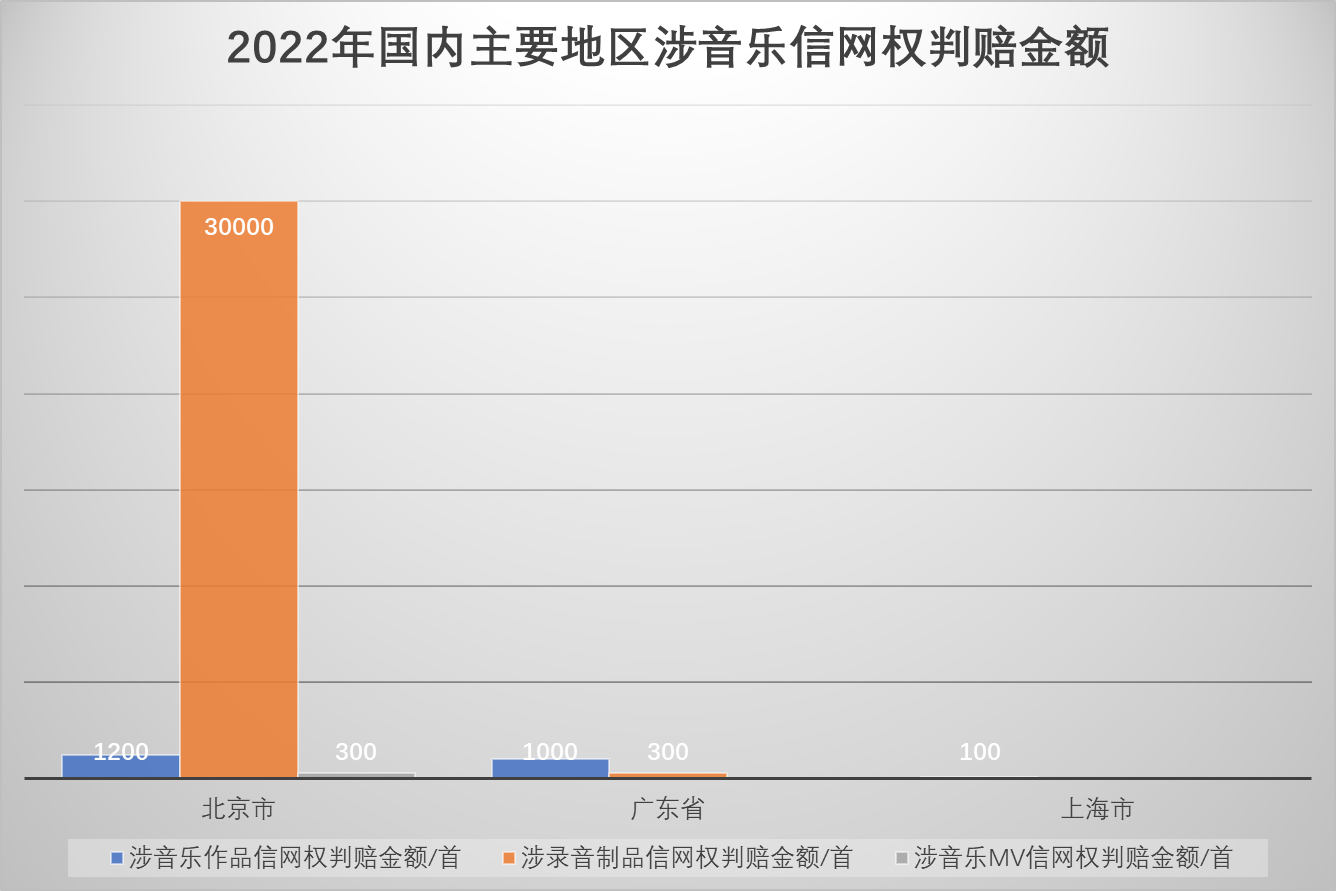

作者查阅了中国裁判文书网中关于音乐作品涉信网权的相关判决文书,涉及音乐方面信网权的侵权案件类型主要为“音乐作品” “音乐MV(视听作品)” “录音制品”三大类型。我们针对上述三大类型的涉信网权侵权案件(下简称:“涉音乐信网权案件”)进行了统计分析。截至2023年5月1日中国裁判文书网已公开的判决书中,2018年1月1日-2022年12月31日全国法院涉音乐信网权案件的一审判决统计情况如下(图一、图二):

图一

图二

从统计数据看,涉音乐信网权案件主要集中在北京和广东地区,上述地区的相关诉讼案件占了全国同类案件将近85%。上海地区法院涉音乐信网权的案件判决较少。

2018—2020年,全国法院审理涉音乐信网权案件呈现明显的上升趋势,2020年经法院判决的涉音乐信网权案件数量达到410件,案件数量较2018年增长了约60%。但从2021年开始,涉音乐信网权案件数量却呈现出“断崖式”下降。2021年、2022年经人民法院判决涉音乐信网权案件数量较2020年分别下降75%和73%,这一现象与中国音乐产业发展规模及趋势现状是呈完全相反状态。

二、2018—2022年涉音乐信网权案件法院判决的具体情况

根据中国裁判文书网的公开的判决文书,涉音乐信网权案件,权利人(原告)的诉讼请求一般分为三部分:

(1)停止使用涉案音乐作品/录音制品/视听作品;

(2)赔偿经济损失;

(3)支付合理维权费用(主要是律师代理费、公证保全费等)。

2018年1月--2022年12月,北京、广东、上海三地法院在中国裁判文书网上公开的涉音乐信网权案件一审判决合共1176份,作者分析了相关判决对权利人诉讼请求的支持度,获得具体数据如下列图表(详见图三至图七):

图三

图四

图五

图六

图七

从上述统计数据,我们发现:

1、每年涉音乐信网权案件的数量增减往往与法院对权利人(原告)所主张的“赔偿经济损失”的判赔金额高低有一定关联。

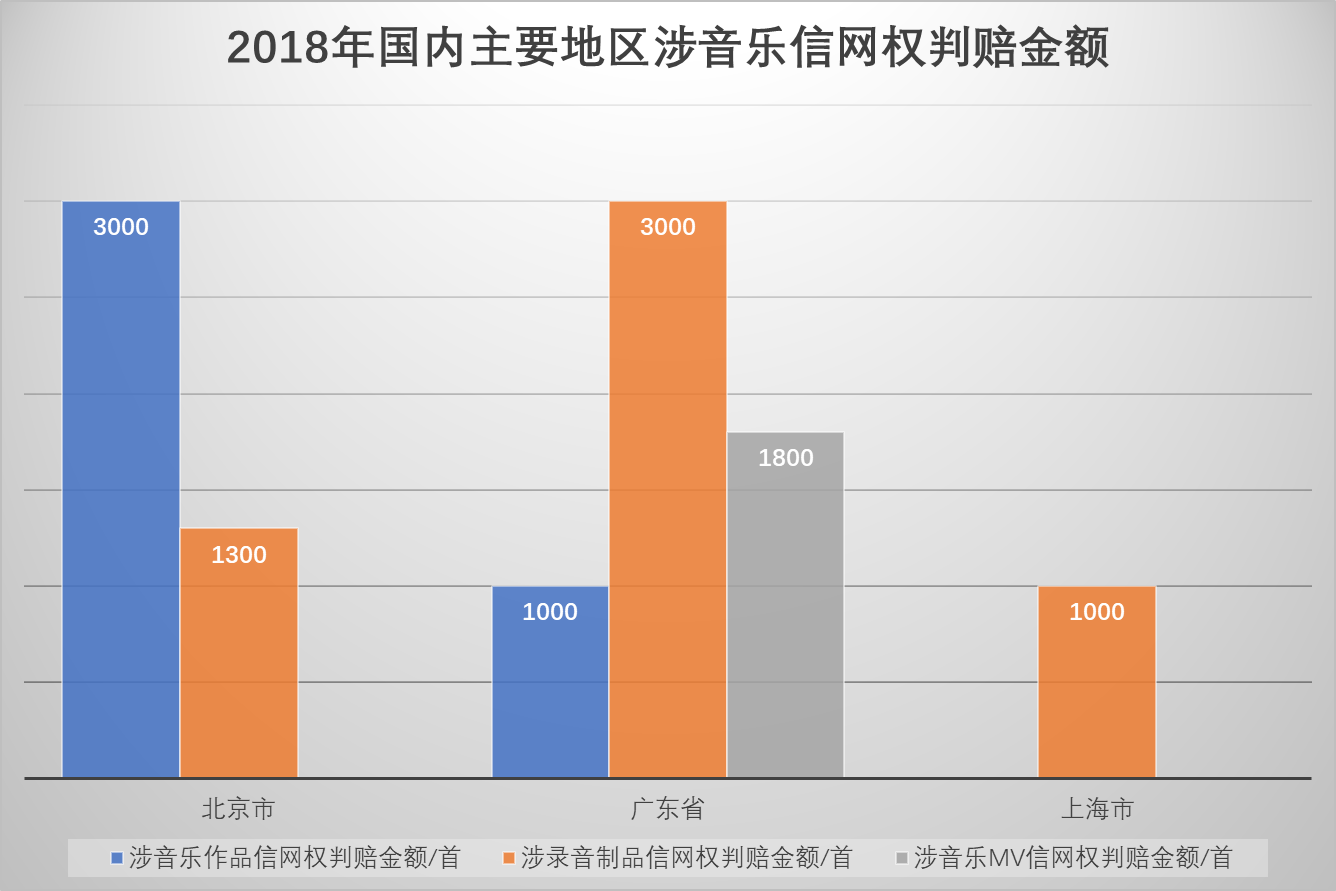

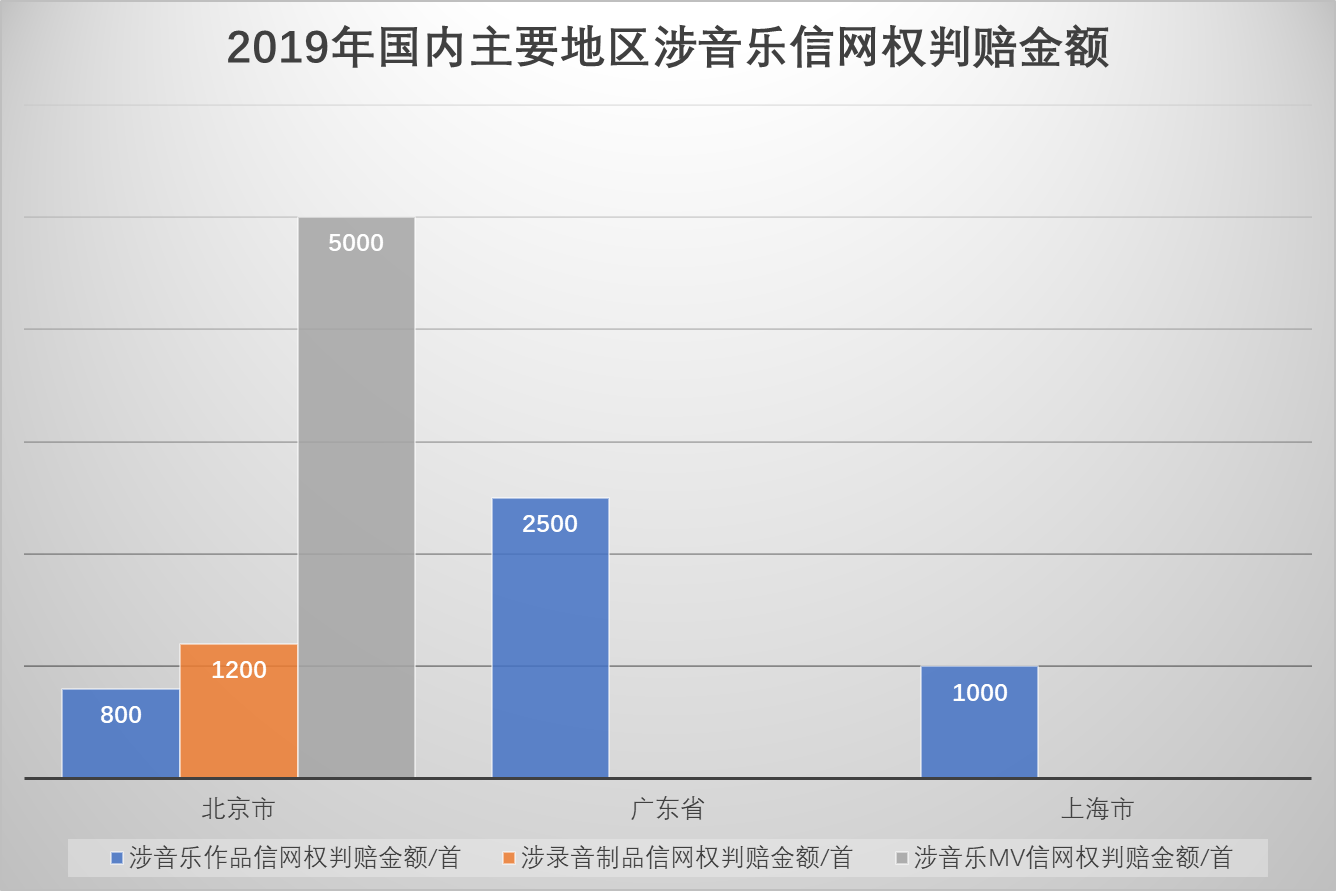

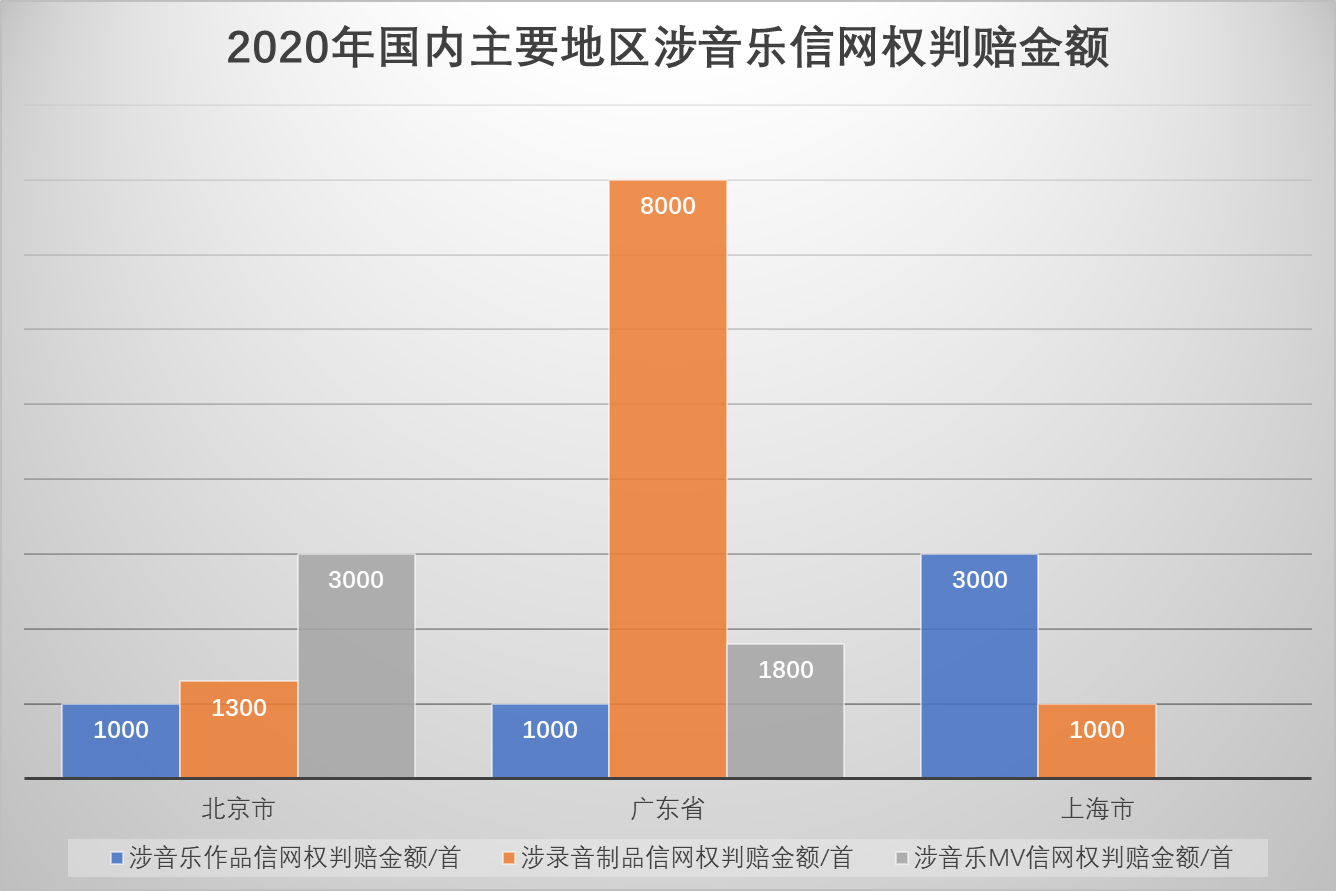

2018—2019年,北京、广东两地法院关于涉音乐信网权案件判决中,“赔偿经济损失”的金额是呈逐年提高趋势,因此同期该两地区法院审理的涉音乐信网权案件数量也呈现明显的上升趋势。特别在2020年法院受理相关案件的数量达到峰值。但自2020年开始,当同类案件判决的“赔偿经济损失”金额降低后,涉音乐信网权案件的数量又会迅速回落。我们以广东地区法院判决为例:

图八

广东地区法院涉音乐信网权案件一审判决关于“赔偿损失”金额2018年约为1000元/首,2019年升至2500元/首,与之相应的是广东法院审理涉音乐信网权的案件由2018年21件飙升至2019年316件,但2019年后,广东法院涉音乐信网权案件一审判决普遍将“经济损失”判赔金额调整为1000元/首,而涉音乐信网权案件数量随即由2020年310件迅速回落至2021年只有20件,而2022年也仅有17件同类案件。

另外,作者注意到,各地法院在审理涉音乐信网权侵权案件时,越来越注重侵权行为形式对权利人经济损失的影响。在相关案件判决中,如侵权人(被告)实施的是以在线播放或彩铃下载等单一形式的侵权行为,法院对于权利人(原告)主张的经济损失,一般会处以较低的判赔金额,目前1000元/首(如涉及词、曲著作权的,判赔标准为500元/首)的标准,是各地法院普遍参考的判决标准。如果侵权人将相关音乐作品、录音制品等与短视频、网络直播等相结合实施侵权的,法院对于这类复合型的侵权,会基于侵权行为的传播广度、深度等而给予较高的判赔金额。

2、涉音乐信网权案件“合理费用”诉讼请求判决支持度。

关于涉音乐信网权侵权案件判决中“合理费用”的判决支持度,作者在北上广三地法院的裁判文书中发现两个有趣的现象:

(1)目前广东、上海两地法院在相关信网权侵权案件判决中,即使权利人对合理的维权费用有较为充分的举证,法院均不再对赔偿经济损失和合理费用加以区分,而是直接在一个判项中对权利人的经济损失与合理费用不加区分地合并为一个总的判决金额(即在判决书中做出类似于“……赔偿经济损失及合理费用合共XXX元”的表述)。如前述,在一般的涉音乐信网权案件中,对经济损失这一部分的判决金额本来就不高,如果该金额同时涵盖了权利人(原告)的合理费用支出,就会导致了权利人因维权诉讼产生的合理维权费用几乎无法获得支持或者是极少部分合理费用获得支持的,极大地增加权利人的维权成本。

(2)部分地区法院,对于权利人维权合理费用(律师费、公证费)的证据审查上,要求权利人(原告)提供律师委托合同、律师代理费发票及律师费的付款凭证、公证费发票等凭证,形成闭环的证据链条,以证实权利人确实实际支出了相关维权费用,否则法院均以证据不足为由自行酌定合理费用金额。

根据作者统计,2018年—2022年北京、广东、上海三地法院涉音乐信网权案件的1176份一审判决中,完全支持权利人合理费用的判决不到5%,将经济损失与合理费用不加区分地合并判决的一审判决数量高达85%,将合理费用作为单独的判决项给予部分支持的约有10%。

综上,目前国内涉音乐版权维权的困境主要体现为:(1)赔偿损失的金额过低;(2)权利人在进行诉讼维权过程中所发生的合理维权成本无法获得法院的充分支持。大部分权利人在遭遇侵权后因成本过高,往往不会通过诉讼手段进行维权,而侵权人由于违法成本过低而更加肆无忌惮,由此反复恶性循环。(3)大量的涉音乐信网权案件是由同一个权利人(原告)发起的批量诉讼案件。法院对于批量起诉的涉音乐信网权案件的判决结果(包括赔偿经济损失、合理费用支出),由于此类案件数量较大,因此审理法院均采取比较审慎、严格的态度处理,这也是导致涉音乐信网权案件判决金额不高的原因之一。

三、造成目前音乐版权司法维权困境的原因

(一)立法层面的原因

2019—2020年,国家先后对《商标法》《专利法》《著作权法》进行了修订,其对相关侵权赔偿的法定标准做了调整,具体调整如下:

|

《专利法》 |

《商标法》 |

《著作权法》 |

|

《专利法》(2021)规定,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。 |

《商标法》(2019)规定,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。 |

《著作权法》(2020)规定,权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。 |

修订的《商标法》《专利法》《著作权法》,虽然将知识产权领域侵权赔偿的酌定裁判标准统一提高至人民币500万元,但对于酌定裁判的法定赔偿标准下限,却分别作出了不同的规定。专利侵权案件的最低判赔金额为3万元起,而著作权侵权案件的判赔金额仅为500元起,两者相差60倍。由于我国目前绝大部分的知识产权侵权诉讼,由于当事人举证的原因,法院的判决依据基本上是按法定赔偿标准酌情确定的,因此涉音乐信网权的侵权案件,法院往往以法定最低判赔金额标准为基础进行裁判,从而导致著作权案件判决赔偿的数额远远低于专利案件及商标案件。

(二)社会层面的原因

1.在我国,商标、专利均实施申请注册制度。商标权、专利权的取得均需要经过严格的法定程序进行申请、审查、公告后取得。而著作权则是以作品完成即可以自动获得,无需申请等程序。进而导致在社会大众心里,对于商标、专利,会产生距离感和敬畏感,而对于著作权,则没有更多的敬畏之心。

2.在过往的司法案例宣传中,由于专利、商标所体现的经济价值相对较高,典型案件较多,因此很多时候政府部门、司法机关、新闻媒体在进行知识产权保护宣传时,往往突出了商标、专利保护的重要性,弱化了著作权保护的重要性。导致的社会大众对著作权的法律保护意识不足。

3.随着我国司法审判公开的制度改革,人民群众可以通过互联网及时、全面了解司法案件的审判信息和裁判结果,以往涉音乐作品的侵权案件的裁判金额不高,往往会在一定程度对社会大众心理形成“著作权价值不高”“著作权的侵权成本很低”负面认识,进而导致一些人可以毫无后顾之忧地实施侵害他人著作权的违法行为。

四、建议

法的规范作用有五方面:引导作用、评价作用、教育作用、预测作用、强制作用。法律制度的实施依赖于承担法律责任的规定的切实可行性,否则,法律制度的规定将成为一纸空文,难以保障其真正实施。因此,对于音乐版权的司法保护应遵循“经济损失酌定+全面支持合理费用+惩罚性赔偿”相结合原则。

(一)应全面支持权利人维权合理费用支出。

我国2020年新修订的《著作权法》第54条规定共有三款,其中第二款的规定是:“权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。”第三款的规定是:“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”显然,法律对于适用法定赔偿的前提是实际损失难以计算。而在司法实践中,权利人进行司法维权诉讼,所产生的最大成本就是维权合理支出。著作权侵权诉讼所产生的合理维权成本支出(如律师费、公证费、差旅费等)往往是有充足的证据材料予以证实的而且是维权所必需支出的。因此,对于权利人为制止侵权行为所支付的合理开支应采取全面赔偿的原则,只要权利人所主张的维权合理支出有相应的有效票据,且费用标准不违反法律法规规定,均应获得法院的全面支持。对此,最高人民法院在全国法院知识产权审判工作座谈会上也明确提出:“要严格按照法律、法规和司法解释的规定,让权利人的损失得以全面弥补,合理的维权成本得到完全补偿。”

(二)对于涉音乐作品的侵权赔偿诉讼中,权利人因侵权而受到的经济损失,应适用“酌定赔偿+惩罚性赔偿”原则。

最高人民法院在全国部分法院知识产权审判工作座谈会上就明确:出:赔偿损失是侵权人承担民事责任的最广泛、最基本的方式之一。如果对权利人提出的赔偿损失问题解决不好,就会出现“赢了官司输了钱”“损失大赔偿少”“得不偿失”的情况,不能依法有效地保护知识产权。

2010年的《著作权法》对于侵权损害赔偿计算标准采取了权利人实际损失、侵权人违法获利、法定赔偿三种计算标准。2020年新修订的《著作权法》则将权利人实际损失、侵权人违法获利、权利使用费、法定赔偿列为侵权损害赔偿的计算标准。2010年的《著作权法》及2020新修订的《著作权法》均严格规定了侵权损害赔偿的计算标准的适用顺序,法定赔偿作为最后顺位的计算标准,只有在其他计算标准均难以计算或适用时,才得适用。

2020年新修订的《著作权法》第五十四条增设了“惩罚性赔偿”的规定,对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。但由于一直以来我国学界普遍认可著作权侵权损害赔偿的计算原则为填平原则,在司法实践中,绝大部分的著作权侵权赔偿诉讼,由于权利人(原告)无法证明自身损失或侵权人获利又无可参考的授权使用费标准,法院会按照《著作权法》五十四条第二款规定的法定赔偿标准酌定赔偿金额。而《著作权法》新设的惩罚性赔偿亦鲜见于相关判决中。

虽然在众多的版权侵权赔偿案件判决中,法院均在判决文书中表示在确定赔偿金额时已经考虑到侵权行为人的过错及侵权情节,但实际判决却没能从具体判决金额上体现出相关原则。笔者认为,《著作权法》增设的惩罚性赔偿,所针对的故意侵权行为或情节严重之侵权行为,在适用法定赔偿确定侵权赔偿数额时亦应根据侵权行为的过错、性质等一并适用惩罚性赔偿原则。同时为了凸显“惩罚性赔偿”原则,人民法院可按照“同案同判”原则,在同一法院过往类案判决标准的1-5倍的范围内确定赔偿金额。只有这样才能充分体现《著作权法》相关规定的立法本意,同时也能有对侵权人形成有效的震慑力,有效维护权利人的合法权益。

您的位置是:

您的位置是: 返回列表

返回列表